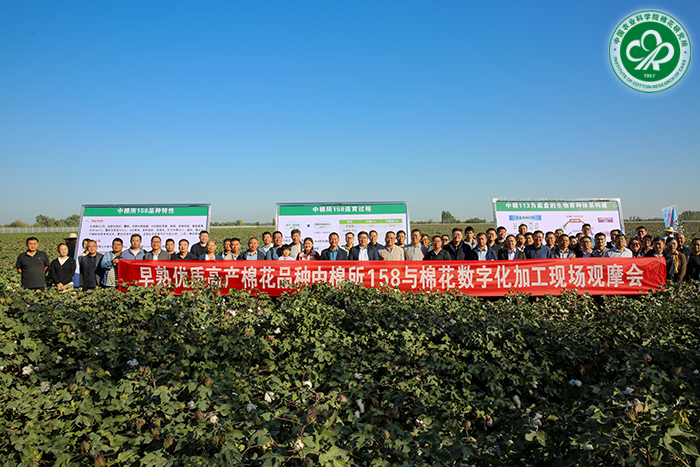

2025年9月6日,中国农业科学院棉花研究所、中国农业科学院西部农业研究中心联合石河子大学在新疆建设兵团第七师胡杨河市组织召开早熟优质高产棉花品种中棉所158与棉花数字化加工现场观摩会,并举行品种转让签约仪式。

棉花作为重要的经济作物和纺织工业原料,其生产关系国计民生。以新疆为主的西北内陆棉区是我国最大的产棉区,对保障我国原棉供给和棉花产业高质量发展至关重要。针对该区域对既高产、优质又早熟的棉花的迫切需求,中棉所马雄风研究员团队通过分子辅助选择育种技术,利用早熟标记追踪,在低世代(F2-F3)重点选择“三早”(早现蕾、早开花、早吐絮)的分离材料,在中高世代(F4-F8)利用纤维品质和高衣分相关标记辅助选择出纤维品质表现优良且高衣分的材料,并聚合优良性状位点,成功培育出突破性早熟棉花新品种中棉所158。

该品种生育期122天,苗期长势旺盛,中后期生长稳健,株型紧凑;茎秆绿色、有茸毛,叶片中等大小、绿色,Ⅱ式果枝,结铃性强;衣分高达44.6%,霜前花率稳定在95.4%。在马雄风研究员团队培育的棉花品种中棉113的纤维品质优、衣分高、产量高等优点的基础上,中棉所158进一步将适宜生态区域扩大至新疆第七师、第八师、博乐等主产棉区,有效解决了早熟与高产、优质难以兼顾的产业难题,为提升新疆棉花主产区棉花单产和品质提供了强有力的种源支撑。

会议期间,与会代表实地观摩了中棉所158的田间表现,详细了解其栽培技术要点。此外,会议展示了石河子大学研发的棉花“一试五定”(包含棉花纤维长度、比强度、衣分率、马克隆值、回潮率、含杂率等)智能检测与质量追溯技术装备、棉花在线检测与数字化加工技术装备等科技成果,并运用该设备现场对中棉所158的手采棉样进行了检测分析,结果显示其纤维长度31.0 mm、比强度31.5 cN/tex、马克隆值3.9、回潮率6.9%、含杂率2.3%。这一系列从田间到工厂的实地展示,体现了从品种选育、田间管理到质量追溯的全链条创新思路,为棉花产业提质增效和可持续发展提供系统解决方案。

中棉所匡猛与袁隆平农业高科技股份有限公司惠建峰代表双方签订中棉所158品种转让协议。全国农业技术推广服务中心经作处副处长陈常兵、兵团第七师科技局副局长蔡晓莉、石河子大学校党委副书记马春晖、新疆农垦科学院党委书记魏建军、新疆农业科学院副院长阿里甫·艾尔西、新疆棉花产业技术体系首席李雪源研究员、中棉所副所长马雄风研究员等见证了签约活动。与会专家认为,中棉所158的成功选育与转化,是我国棉花种业创新与科企融合的重要进展,为提升棉花产业竞争力注入了新质生产力,对保障国家棉花安全、促进棉农增收具有重要现实意义。

全国农业技术推广服务中心以及棉花领域科研、生产、管理和企业代表等150余人参加会议。

会议现场

马雄风研究员介绍棉花品种中棉所158情况

棉花“一试五定”智能检测与质量追溯技术装备演示

签约仪式

版权所有 中国农业科学院棉花研究所 豫ICP备12016946号-1 地址:河南省安阳市黄河大道38号 邮编:455000

Tel:(0372)2562200 E-mail:mianhuasuo@caas.cn 豫公网安备41050202000117号

技术支持:中国农业科学院农业信息研究所