近日,中国农业科学院棉花研究所马雄风研究员团队通过整合多项研究数据,系统分析了土壤胞外酶活性对生物和非生物降解微塑料的响应特征,深入揭示了其中普遍的影响规律,为制定针对性微塑料管理策略来调节其对土壤生物地球化学循环的影响提供科学依据。相关研究成果以“Global Responses of Soil Extracellular Enzyme Activities to Biodegradable and Nonbiodegradable Microplastics: A Meta-Analysis of Laboratory Studies”为题发表在国际权威期刊《环境科学与技术(Environmental Science & Technology)》(中科院一区TOP期刊,5年平均IF=12.4)上。

微塑料作为一种日益突出的环境污染物,广泛存在于各类土壤环境中,已被证实能够通过干扰胞外酶活性,进而影响土壤生态系统的多种功能。胞外酶是土壤微生物介导碳、氮、磷等元素循环的关键生物指标,对维持土壤养分动态和生态系统稳定性具有重要意义。尽管近年来关于微塑料影响土壤胞外酶活性的研究逐渐增多,但其作用效应的普遍规律及潜在机制尚不明晰,亟需系统性整合与定量评估。

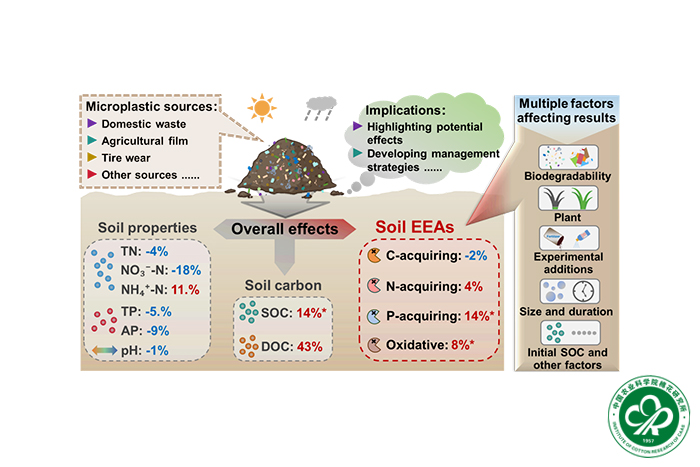

该研究通过荟萃分析方法,整合了72篇已发表文献中的453组试验观测数据,系统评估了微塑料对不同功能类型土壤胞外酶活性的影响。结果表明,微塑料促进了土壤氮获取酶、磷获取酶和氧化酶的活性,而抑制了碳获取酶的活性。其中,生物可降解微塑料较于非生物可降解微塑料对土壤胞外酶活性的正向调控作用更为明显。此外,调节微塑料作用效应的关键环境与试验因子还包括:微塑料颗粒大小(影响碳、氮获取酶活性)、土壤初始有机碳含量(影响磷获取酶活性),以及试验持续时间(影响氧化酶活性)。研究结果揭示了微塑料对土壤生物地球化学过程多维影响的潜在路径,明确了其生态扰动机制,并识别了关键的调控因子,为深入理解微塑料对土壤功能的生态风险提供了理论依据,也为未来陆地生态系统的污染防控与可持续土壤管理策略的制定提供了理论支撑。

该研究得到了中国博士后科学基金、河南省农业良种联合攻关等项目的资助。郑州大学农学院青年教师李彤为该论文第一作者,中棉所马雄风研究员和西北农林科技大学李国瑞博士为共同通讯作者。郑州大学农学院、棉花生物育种与综合利用全国重点实验室为第一完成单位。

原文链接:https://doi.org/10.1021/acs.est.4c12099

土壤胞外酶活性对生物和非生物降解微塑料的全球响应